「もし自分の娘が、万引きの疑いをかけられた末に命を落としたら──?」

映画『空白』は、そんな想像を絶する状況から物語が始まります。

2021年に公開された本作は、観る者に強烈な問いを突きつけ、「これは本当にフィクションなのか?」という疑問を抱かせるほどのリアリティに満ちた社会派ヒューマンドラマ。なぜここまでリアルなのか、実在の事件との関係は?そして、監督・吉田恵輔がこのテーマに込めた想いとは?

本記事では、映画『空白』のあらすじや制作背景、実際の事件とのつながり、そして作品に込められた深いメッセージまでを徹底的に解説します。

フィクションと現実のあいだにある“空白”が、私たちの日常にも確かに存在していることを、きっとあなたも実感することでしょう。

映画『空白』のストーリーはフィクション?あらすじから見るリアルな背景

2021年に公開された映画『空白』は、その衝撃的な内容とリアリティの高さから「これは実話なのでは?」という声が多く挙がっています。実際に鑑賞した観客の中には、リアルな描写に心をえぐられたという感想も多数ありました。では、『空白』のストーリーは本当にフィクションなのでしょうか?ここでは、物語のあらすじとあわせて、そのリアルな背景について詳しく解説していきます。

『空白』の基本情報と簡単なあらすじ

まずは『空白』の概要と、ネタバレを避けながら大まかなストーリーを紹介します。

| タイトル | 空白(英題:Intolerance) |

|---|---|

| 公開日 | 2021年9月23日 |

| 監督・脚本 | 吉田恵輔 |

| 主演 | 古田新太、松坂桃李 |

| ジャンル | ヒューマンサスペンス・社会派ドラマ |

本作は、ある地方都市で起きた女子中学生の交通事故死をきっかけに展開される、人間関係のもつれと葛藤を描いた作品です。

物語は、以下のような流れで進行します。

- 女子中学生がスーパーで万引きを疑われ、逃走中に交通事故に遭い死亡

- 父親は「娘に限ってそんなことはしない」と信じ、真相を求めて暴走

- 店長や関係者たちへの追及がエスカレートし、報道やSNSも加熱

- 当事者たちはそれぞれの“空白”を抱えながら、もがき苦しむ

ただの事故では終わらず、誰もが「加害者」にも「被害者」にもなりうる現代社会の歪みを鋭く浮き彫りにしています。

リアルすぎる展開は実話がベース?

『空白』のストーリーは完全なフィクションですが、実際の事件をモチーフにしています。監督の吉田恵輔氏が制作背景として明かしたのは、「川崎市古書店万引き少年逃亡死事件」です。

事件の概要は以下の通りです。

| 発生年 | 2003年 |

|---|---|

| 場所 | 神奈川県川崎市 |

| 事件内容 | 万引きをした少年が追跡から逃げて踏切に進入し、電車にはねられて死亡 |

| 社会の反応 | 非はなかった書店に対し、世間のバッシングが殺到し、廃業に追い込まれる |

この実話は、まさに『空白』の世界観と共鳴しています。監督は「正しいことをしたはずの人が、なぜ追い詰められるのか」という問いを軸に脚本を練り上げたと語っています。

なぜ“実話だと感じる”のか

観客が「この話は実話では?」と感じる理由には、以下のようなポイントがあります。

- リアルな人物描写:登場人物が決して“正義”や“悪”で割り切れない

- 社会問題への切り込み:メディア報道、SNSの暴力、いじめ、家庭問題などの描写

- ドキュメンタリー風の演出:感情表現を抑え、淡々と描写することでリアリティを演出

これらの要素が重なり合い、まるで「自分の身近で本当にあった話」のような錯覚を観客に与えているのです。

まとめ:リアルな“空白”は、あなたの隣にも

映画『空白』は、確かにフィクションです。しかし、そこに描かれている「人の心の闇」や「社会の不寛容さ」は、現実の社会に深く根を張っています。現代における“空白”とは何か──その問いかけに真摯に向き合った本作は、多くの人の心に問いと余韻を残す一作です。

次は、監督・吉田恵輔氏がどのような想いでこの作品を作り上げたのか、さらに掘り下げていきます。

監督・吉田恵輔が語る制作のきっかけとは?

映画『空白』は、ヒューマンドラマの傑作として多くの観客に衝撃と感動を与えました。重厚でリアリティに満ちた物語を描いたのは、映画監督・吉田恵輔。彼がなぜこの作品を生み出したのか──そのきっかけや背景を知ることで、『空白』という作品の深層に一歩踏み込むことができます。

きっかけは「実際の事件」──20年前の万引き事故

吉田監督が『空白』の制作に取り組むきっかけとなったのは、2000年代初頭に実際に起きた「川崎市古書店万引き少年逃亡死事件」でした。

事件の概要を簡単にまとめると以下の通りです。

| 事件名 | 川崎市古書店万引き少年逃亡死事件 |

|---|---|

| 発生年 | 2003年 |

| 概要 | 古書店で万引きした中学生が逃走し、踏切で電車にはねられて死亡。書店側は非難され、廃業に追い込まれた。 |

この出来事に、吉田監督は長年心を痛めており、「関係者全員が不幸になる事件だった」と語っています。

そのモヤモヤとした感情を物語に昇華させたのが、『空白』の出発点でした。

監督自身の「喪失体験」が作品に投影されている

もう一つの創作の動機は、監督自身の大切な人との別れという喪失体験でした。

この私的な経験が、「人はどうやって大きな喪失感と向き合い、折り合いをつけていくのか?」というテーマへとつながります。実際に、監督は次のように語っています。

「胸の中にずっとつっかえがあって、『みんな、どうやって折り合いをつけてるんだろう?』という問いが、作品の根底にあるんです。」

この「折り合い」という言葉は、作中でも主人公の添田が口にする重要なキーワードであり、監督の哲学がそのままセリフになっています。

なぜ“笑い”を封印したのか?

吉田監督といえば『ヒメアノ~ル』や『犬猿』のような、笑いと毒を融合させた作品で知られています。しかし、『空白』では一切笑いを封印。これは彼自身の大きなチャレンジでした。

- 「コメディを10本撮ったから、11本目はまじめな作品を」

- 「モヤモヤを真正面から描きたかった」

- 「笑えない現実を、正面から問いかけたかった」

このようにして生まれた『空白』は、吉田監督のキャリアの中でも特異な存在であり、観客に強烈なインパクトを与えたのです。

タイトル『空白』の意味と誕生秘話

印象的なタイトル『空白』は、実は脚本が完成する直前まで決まっていなかったそうです。最終的にこのタイトルを選んだ理由は、以下の通りです。

- 空や海など、映画に多く登場するモチーフに通じていた

- 「何もない」のではなく、「何かが欠けている」という意味合いを込めた

- シンプルな言葉が映画全体の“余白”を象徴する

「空白」という一語には、喪失、孤独、沈黙、希望…多くの意味が込められており、それが観る者の心に深く刺さる理由の一つとなっています。

まとめ:モヤモヤの先に光を求めて

映画『空白』は、監督・吉田恵輔が長年抱えてきた問いと痛みを、映像という形で結晶化した作品です。実際の事件や自身の経験に向き合いながら、リアルで重厚な物語を紡ぎました。

次のセクションでは、実際に『空白』の元ネタとなった事件について、さらに詳しく解説していきます。

元ネタとなった事件とは?「川崎市古書店万引き少年逃亡死事件」を検証

映画『空白』はフィクション作品でありながら、そのあまりにもリアルな展開に「実話なのでは?」と感じた方も多いでしょう。実際、本作の元ネタとなった事件が存在します。それが「川崎市古書店万引き少年逃亡死事件」です。このセクションでは、実際に起きた事件の経緯を振り返りつつ、映画『空白』との共通点と相違点を丁寧に解説していきます。

事件の概要:2003年に起きた悲劇

この事件は、2003年1月に神奈川県川崎市で発生しました。事件の流れを簡潔にまとめると以下の通りです。

| 発生日 | 2003年1月21日 |

|---|---|

| 場所 | 川崎市内の古書店チェーン |

| 加害者 | 中学3年生(15歳) |

| 被害内容 | 漫画6冊の万引き |

| 事故の経緯 | 店から逃走 → 踏切内に進入 → 電車にはねられて死亡 |

| その後の影響 | 書店店長が社会的非難を受け、廃業に追い込まれる |

少年が店を出た直後、店長が声をかけたことをきっかけに、警察に通報。その後、少年は警察から逃れようと踏切に入り、電車にはねられて命を落としました。

映画『空白』との共通点

『空白』はこの事件をベースにしていますが、完全な再現ではなく創作的要素が加えられたドラマ作品です。以下に主な共通点をまとめます。

- 万引きした(または疑いをかけられた)少年・少女が逃走中に事故死

- 事故の当事者や店舗が、世間やメディアから激しいバッシングを受ける

- ネットの誹謗中傷や偏見によって、関係者の人生が大きく狂っていく

- “誰が悪いのか”が曖昧なまま、事件の渦が大きくなっていく構図

このように、構造的には非常に似ています。監督は「実際に起きた事件を直接描くことは避けつつも、その空気感や人々の感情を描きたかった」と語っています。

異なる点:映画ならではの視点と物語

一方で、映画『空白』は実在の事件をそのまま映像化したものではありません。以下の点が異なります。

- 性別・年齢の違い: 実際は男子中学生だが、映画では女子中学生

- 職業の設定: 実際は書店店長、映画ではスーパーの店長

- 家族関係・背景描写: 映画では親子関係や学校生活に焦点を当て、より人間ドラマを深堀り

- 結末: 現実の事件は悲劇で終わるが、映画は「赦し」や「折り合い」を模索するラスト

つまり、あくまでインスピレーションの源として実話があり、それをもとに映画ならではの問いやメッセージを膨らませた構成となっています。

なぜこの事件が映画化のモチーフになったのか?

吉田監督はこの事件に対し、次のような問題意識を持っていました。

- 正義を貫いた人間が、なぜ社会的に追い詰められるのか?

- 当事者ではない“第三者”の声が、なぜ当事者を苦しめるのか?

- 「謝る・謝らせる」が目的化してしまう現代の構造への違和感

こうした疑問を丁寧に物語へと変換したのが『空白』であり、単なる社会批評ではなく、人間の弱さと赦しを描いた作品に昇華されているのです。

まとめ:事件の真実と映画が投げかける問い

「川崎市古書店万引き少年逃亡死事件」は、誰が“悪”で誰が“正義”なのか、明確な線引きができない事件でした。そして映画『空白』もまた、明快な答えを提示するのではなく、観客自身に問いを投げかける作品となっています。

実話をモチーフにしながらも、そこに描かれているのは「現代社会に生きるすべての人の問題」。次章では、そんな『空白』というタイトルに込められた深い意味を探っていきます。

映画『空白』に込められた“空白”というテーマの意味とは

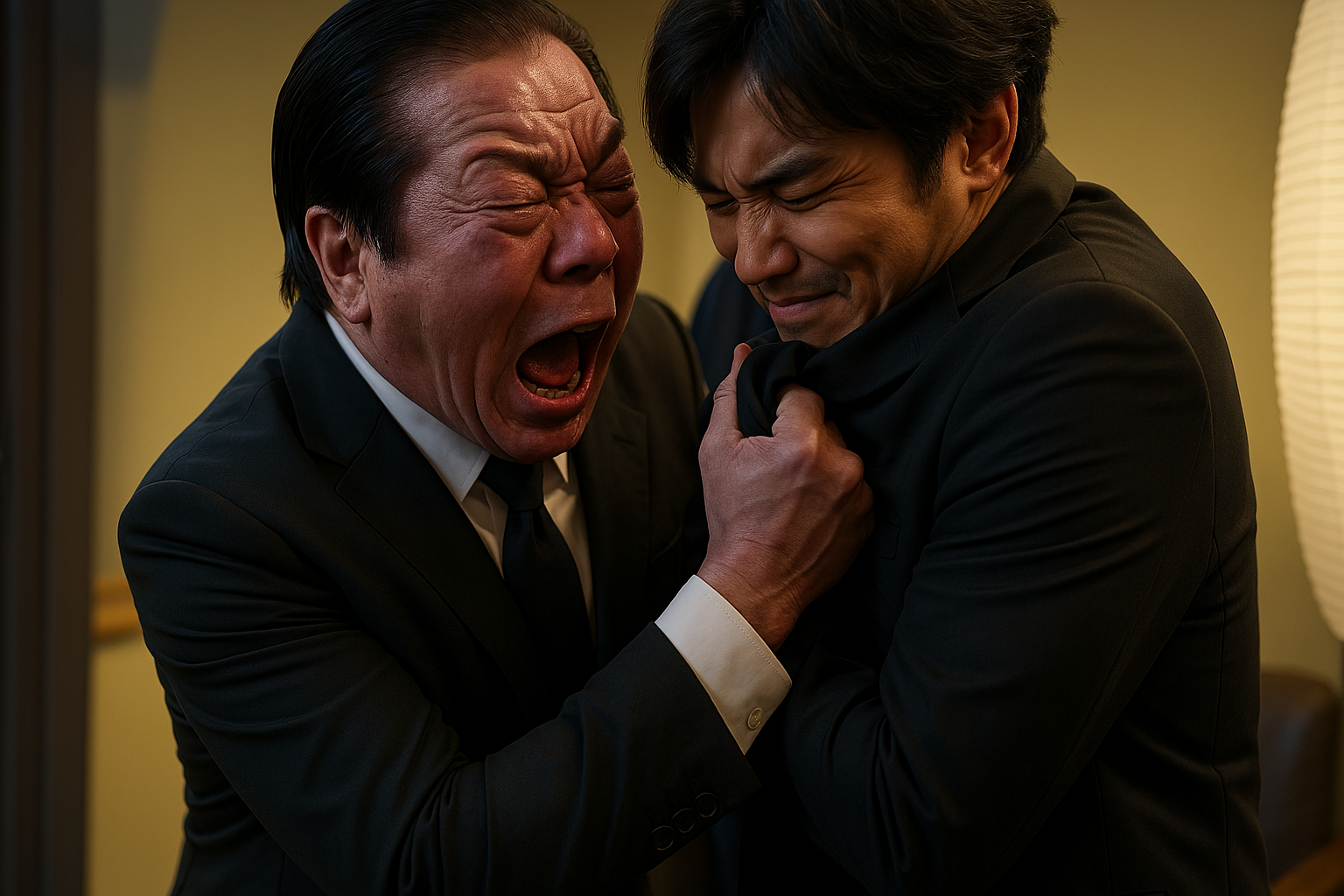

画像はイメージです

映画『空白』は、タイトルそのものが非常に象徴的で、作品全体のメッセージを凝縮した言葉となっています。このセクションでは、監督・吉田恵輔が込めた“空白”というテーマの意味について、多角的に読み解いていきます。単に「空(から)」や「何もない状態」ではなく、喪失、孤独、混乱、沈黙など、さまざまな解釈が可能です。

“空白”とは何か?その多層的な意味を解説

映画の中で表現されている“空白”には、以下のような多面的な意味が込められています。

| 意味 | 具体的な描写・例 |

|---|---|

| 喪失によって生じた心の穴 | 娘・花音を失った父・添田の心の虚無感 |

| 社会の断絶と孤独 | 加害者でも被害者でもない“第三者”たちの無関心 |

| 伝わらない想い、言葉の空白 | 親子間のすれ違いや学校との意思疎通の欠如 |

| 偏見と報道の空白 | 真実を伝えきれないメディアの報道姿勢 |

| 赦しを得られない葛藤 | 加害者側が抱える罪悪感と、赦されない苦しみ |

このように、“空白”は単なる状態ではなく、心の動きや社会の構造に深く関わるキーワードであることがわかります。

登場人物ごとに異なる“空白”の表現

『空白』というテーマは、登場人物一人ひとりの内面にも反映されています。特に主要キャラクターは、それぞれ異なる“空白”を抱えています。

- 添田充(父): 娘を失った悲しみ、そして過去の自分への後悔

- 青柳直人(店長): 他人の死を引き起こしたという事実への苦悩と孤立

- 花音(娘): 家族や学校から理解されず、抱え続けた孤独

- 草加部麻子(店員): 「正しさ」に執着するがゆえに、共感できない空虚感

観客は、それぞれのキャラクターの“空白”に自分自身の感情を重ねることで、深い共感を覚える構造になっています。

“空白”という言葉の詩的なイメージ

作品内では「空」「白」という言葉の持つ視覚的・詩的な印象も巧みに使われています。特に象徴的なのが「イルカ雲」のシーンです。

- 青空に浮かぶイルカ型の雲

- 父と娘が描いた“3匹のイルカ”の絵

- 「雲=存在するけれど、掴めないもの」の象徴

雲のように形はあるが中身がない──それがまさに“空白”であり、何かを失ったときの感情そのものを視覚化した描写です。

監督の言葉から読み解く“空白”

吉田恵輔監督はインタビューの中で、「人は大切なものを失ったとき、どうやって折り合いをつけるのか」という問いが本作の核心だと語っています。つまり、“空白”とは失ったものに向き合う時間であり、空白を埋める努力のプロセスでもあります。

まとめ:誰もが抱える“空白”を見つめる作品

映画『空白』が描くのは、誰かの特別な物語ではなく、私たち誰もが直面しうる「喪失」と「再生」の物語です。日常に潜む些細なすれ違いや、見えない孤独、言葉にできない後悔——それらが積み重なって「空白」を生み出します。

この映画は、その“空白”にどう向き合うかを観客に問いかけており、自分自身の人生にも深く刺さるテーマとなっています。

次章では、そんな『空白』が私たち社会に与える影響や、実話ベース映画としての意義について掘り下げていきます。

実話ベース映画としての『空白』の魅力と社会への問いかけ

映画『空白』は、単なるフィクションとしてではなく、実話をモチーフにした社会派ドラマとして高く評価されています。特定の事件をベースにしつつも、物語を通して現代社会に鋭い問いを投げかけ、観る者一人ひとりに深い思考と感情の揺さぶりを与える点が最大の魅力です。

“実話ベース”だからこそのリアルな臨場感

本作の根幹には、2003年に起きた「川崎市古書店万引き少年逃亡死事件」があります。この実話を土台にしているからこそ、物語全体に漂う“リアルな空気感”が観客の心を強く捉えるのです。

リアリティの要因を以下にまとめます。

| 要因 | 具体的な描写 |

|---|---|

| 現実に即した出来事 | 万引き、逃走、事故死、メディアのバッシングなど、誰の身にも起こりうる |

| 多角的な視点 | 父親、加害者、教師、同僚など、複数の立場から描かれる心理の変化 |

| 社会との接点 | 報道、SNS、正義感、誤解…現代社会の問題が物語に反映 |

このような描写により、観る人が「これは他人事ではない」と感じられる設計がされており、社会派映画としての深みが際立ちます。

映画『空白』が投げかける社会への問い

本作には、単なる物語を超えた「問いかけ」が随所に散りばめられています。特に注目すべき社会的メッセージは以下の通りです。

- “正しさ”とは誰が決めるのか? ─ 正義の名のもとに暴走する人々

- メディアの責任とは? ─ 報道が当事者の人生を狂わせる構造

- ネット社会の光と闇 ─ 匿名の誹謗中傷が現実に与える重さ

- 親子関係の断絶 ─ 会話のない家庭が生む“見えない孤独”

これらの問いは、いずれも現代に生きる私たちが日常的に直面している問題であり、映画を観終えたあとに自分自身に突き刺さる「宿題」として残ります。

「誰もが被害者であり、加害者にもなり得る」構図

本作で描かれる最大のテーマは、「全員被害者・全員加害者」という概念です。

例えば――

- 万引きを疑った店長は、正しい対応をしたつもりでも、結果的に少女の死の引き金を引いてしまう

- 娘を失った父は悲しみから他人を追い詰め、加害者のようになっていく

- SNSで憂さ晴らしをするユーザーは、誰かを深く傷つけていることに無自覚

このような構造を通して、「自分は関係ない」と思っている私たちこそが、加害者性を内包していることを鋭く突きつけてきます。

“赦し”という希望に繋がる終幕

物語の終盤、主人公・添田が見せる“赦し”と“和解”の兆しは、作品にひと筋の光をもたらします。それは「怒りや悲しみとどう向き合い、折り合いをつけるのか」という吉田監督の根本的な問いでもあります。

この部分にこそ、単なる悲劇で終わらない『空白』の“人間ドラマとしての深み”が凝縮されていると言えるでしょう。

まとめ:私たちの「社会」を映し出す鏡としての『空白』

映画『空白』は、実話をベースにしながら、現代社会の課題と感情の機微を鋭く描いた一作です。観客一人ひとりに「自分ならどうするか?」「正しさとは何か?」という内省を促し、ただのエンタメ映画にはない力強さを持っています。

これはフィクションではなく、私たちが生きているこの社会そのもの。そして、どんな“空白”にも必ず意味がある――そんな希望を静かに語りかけてくれる作品です。

まとめ:『空白』は誰にでも起こりうる“リアルな物語”

画像はイメージです

映画『空白』は、フィクションでありながらも、私たちの社会に存在する「現実の闇」を鋭く切り取った作品です。2003年に実際に起きた「川崎市古書店万引き少年逃亡死事件」をモチーフにしながら、監督・吉田恵輔氏は、自身の喪失体験とともにこの物語に「人はどう喪失と向き合うか」「なぜ正しい人が責められるのか」といった深いテーマを込めています。

本作では、「誰が被害者で、誰が加害者なのか」が明確に定まらず、それぞれが抱える“空白”が連鎖的に悲劇を生み出していく様子が描かれます。SNSや報道がもたらす“正義”の暴走、親子間の断絶、伝わらない思い…。それらは決して映画の中の話ではなく、私たちの身の回りで起こっている現実と地続きの問題です。

だからこそ観客は、自分自身をどこかの登場人物に重ね、「もし自分が当事者だったらどうするか」と真剣に考えるきっかけを得ます。そして、物語の終盤で描かれる“赦し”や“折り合い”の瞬間に、ただの悲劇では終わらせない人間の希望を見ることができるのです。

『空白』は、「社会の鏡」としての役割を果たすと同時に、誰もが内面に抱える“空白”に光を当てる作品です。それぞれの立場から観て、感じて、考えることのできるこの映画は、観る人の数だけの解釈と気づきを与えてくれます。あなたの隣にも“空白”があるかもしれない──そんな気づきが、観終わった後に深く残ることでしょう。

特に重要なポイント

- 映画『空白』はフィクションだが、2003年の実話「万引き少年逃亡死事件」がモチーフ。

- 監督・吉田恵輔の喪失体験が、作品に深い感情の軸を与えている。

- 「空白」というタイトルには、喪失・孤独・赦しなど多層的な意味が込められている。

- “誰もが被害者であり、加害者にもなり得る”という構図が現代社会を象徴。

- SNSやメディアの暴走、正義の名のもとに起こる誤解と傷つけ合いが描かれる。

- 終盤の“赦し”と“折り合い”が、観客に希望を残すエンディングに繋がる。

- ただのエンタメではなく、社会問題と個人の感情を映し出す“鏡”として機能。